- ネットワーク構成図の書き方を知りたい

- Excelを使って書いてみたい

- どうすれば見やすくなるのかポイントを知りたい

普段から使い慣れているエクセルで書きたいですよね。

この記事では、そんな方に向けてネットワーク構成図をExcelで作る方法を3ステップで説明します。

- ネットワーク構成図の種類

- 使うソフトの選び方

- Excelでネットワーク構成図を作る

この記事を読めば、ネットワーク構成図の作成方法がわかるようになります。

見やすくなるポイントも説明しているので必見です。

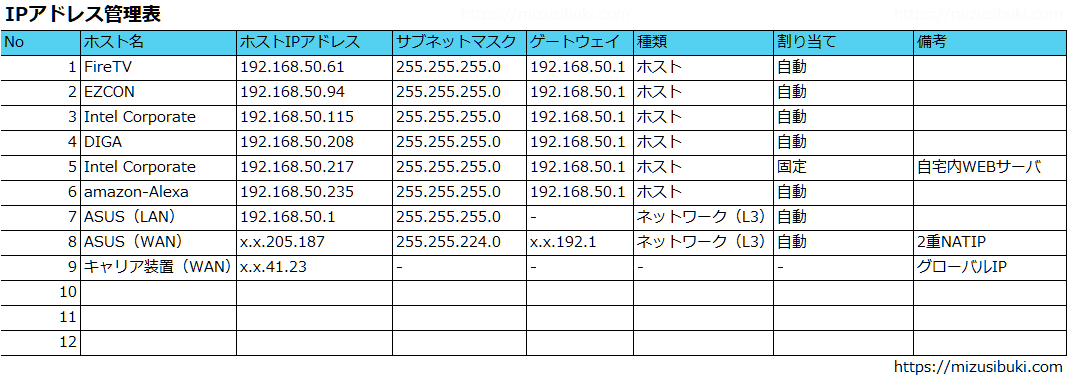

前回作成したIPアドレス管理表を元に作成していきます。

まだIPアドレス管理表が無い方はこちらの記事を参考にしてください。

ネットワーク構成図とは

ネットワーク構成図はネットワーク機器やインターネットの繋がりを図で表したものです。

図になっているので設計書で表したいものがひと目でわかります。

なのでネットワーク構成図は

- 設計書の要約

だと言えます。

これからネットワークを覚える人は学習材料として使い、経験者は理解を深めるために使います。

ネットワーク構成図には3つの種類があります。

- 物理構成図

- 論理構成図

- ハイブリッド構成図

どれが一番という物ではなく、ネットワークによって使い分けたり複数作ったりします。

一般的なのは物理構成図です。実際の機器とLANケーブルの繋がりが示されているので初心者でも何が描かれているのか理解しやすいです。

ネットワーク構成図の基礎について詳しく知りたい方にオススメの記事

使うツールの選び方

ネットワーク構成図は1度作ると作り直す物ではないので、使うツールは慎重に選びたいです。

選ぶポイントとしては3つ

- 操作しやすい

- 見やすい

- どこでも編集できる/見れる

私が今まで使ってきたツールは7つあります。

どれも一長一短ですが基本的には使い慣れた物がいいです。

紙

ツールではありませんが、よく手書きするので書いておきます。

管理しなくていい物などは即席で作れるので便利。

- トラブル時

- テスト環境構築

メモ帳

テキスト形式のメールやりとりしか出来ない場合に使います。

規模によっては作成自体が難しいのでほとんど使いません。

Excel

図形や線が扱いやすいのと、設計書自体をExcelで作成する事もあるので実績としては一番多いです。

シートの大きさや数を自由に決めれるので拡張性がかなり高い。

PowerPoint

ネットワーク構成のプレゼンを行う場合に使うので、運用を目的とする場合は向いていません。

ネットワーク変更を行う場合は、変化する図をページ毎に表現できるので分かりやすいです。

使い勝手はExcelと同じですが、1ページの大きさが限られているので図はコンパクトにする必要があります。

Visio

大規模なネットワークの場合に採用されます。

他のソフトと比べ線の重なりが分かるような表現や、線の折り返しが容易なので複雑な構成にも対応できます。

VisioはWindowsOSでも標準で搭載されていないので運用に引き継いだらVisioの入っているPCが無いという事もざらにあります。

イラストレーター・フォトショップ

機能性より見た目重視で作成したい場合に採用します。

- 視覚的に認識しやすい

- 親しみやすい

などのメリットがありますが、エンジニア向けのソフトではないので操作性がイマイチです。

クラウドサービス(Web作図サービス)

簡単に綺麗な図を作りたい場合に採用されます。ネットワーク構成図の作成も考慮して作られているので使い勝手がいいです。

ツール選びのポイント3つを全て満たしています。

- 操作しやすい

- 見やすい

- どこでも編集できる/見れる

ちなみに、私はCacoo(カクー)というサービスを使っています。

ExcelからCacooに変えてから、アイコン選びや図の微調整から解放されました!

Cacooを無料で試してみる >エンジニアになりたての頃はExcelとVisioがほとんどでした。

最近ではほとんどがクラウドサービスに変わってきています。

クラウドサービスについてはこちらの記事を参考にしてください。

今回はWindowsなら基本的に使えるExcelで作成する事にしました。

次の項目から作成方法を説明していきます。

Excelでネットワーク構成図を作る

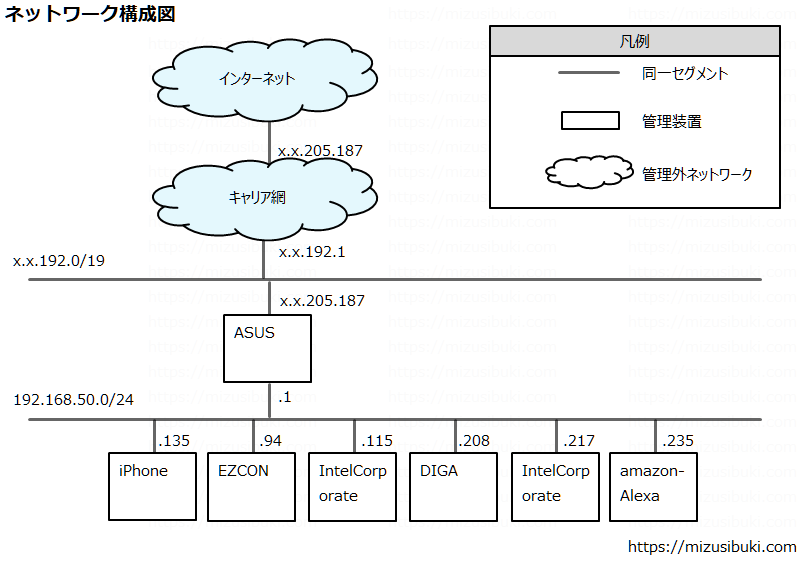

今回はこのIPアドレス管理表を元に作成します。

作成する工程はこちら

- セグメントを表現

- ホストを表現

- 外部ネットワークを表現

- 凡例を記載

細かい内容は作成しながら説明します。

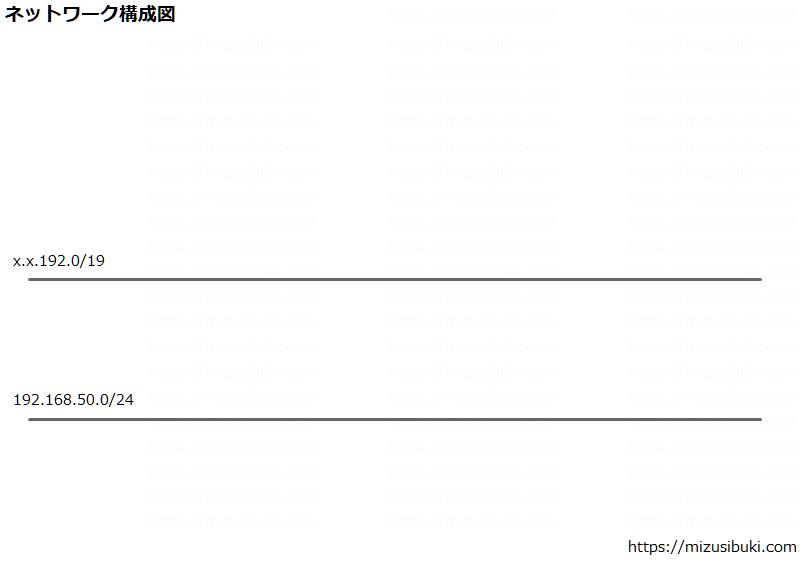

(1)セグメントを表現

セグメント1つにつき線を1本横に引きます。

セグメントとはネットワークアドレスが同じIPアドレスの事です。

- 192.168.50.1/24

- 192.168.50.217/24

この2つのネットワークアドレスはどちらも「192.168.50.0/24」なので同じ線上に存在することになります。

線の左側にネットワークアドレスを書いておきます。

ネットワークアドレスの変換はこちらのサイトを使うと便利です。

>>無料IPアドレス変換ツール(https://www.infraexpert.com/study/tea3.htm)

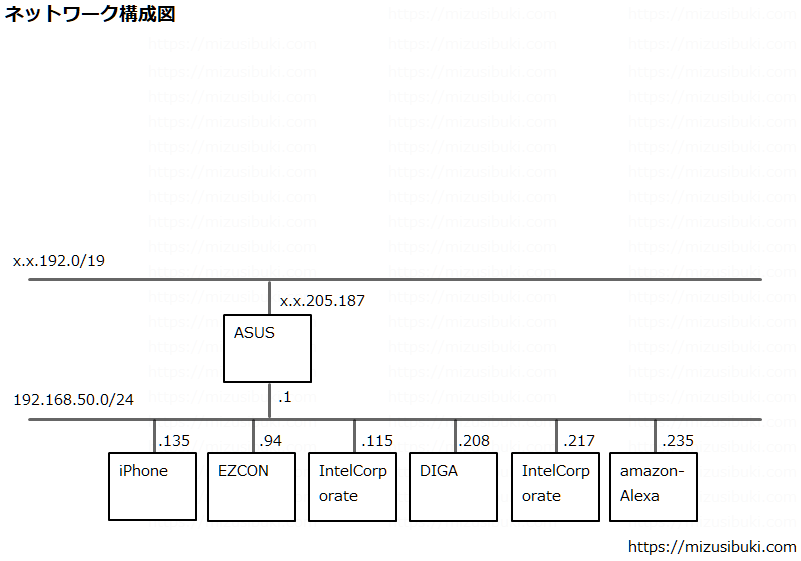

(2)ホストを表現

ホストIPアドレス情報を四角で表現します。

ホストは四角で表現します。

ホスト分四角を作りその中にホスト名を書きます。

IPアドレスは四角の中に全て書いてもOKです。

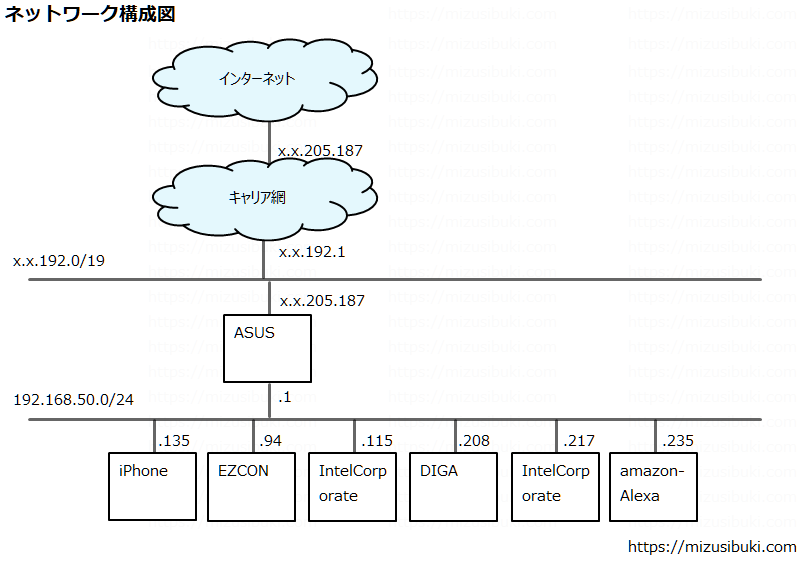

(3)外部ネットワークを表現

管理していない外部ネットワークを描きます。

IPアドレス管理表に従うと「キャリア網」と「インターネット」が管理外のネットワークになります。

一般的にはどちらも管理外なので一纏めにインターネットと表記してもOKです。

私の環境の場合、2重NATされているので雲マークが2つありますが、一般的にはルータである「ASUS」に直接「インターネット」の雲が繋がる事が多いです。

(4)凡例を記載

最後に凡例を書いたら完成です。

自分だけが見る場合は凡例は必要ありません。

ただ、他人が見る場合は図の意味が伝わらない事があります。

誰かに見せるのであれば、しっかり凡例を書くといいでしょう。

例えば固定IPを表現したい場合「.217」を「.217」に変えて、凡例に「.XXX 固定IP」と書けばパッと見でも固定IPだと分かります。

ネットワークはどうやって覚える?

ネットワークといっても基本用語が分からないと都度ネットで調べたりして時間がかかってしまいます。基礎から学ぶと実際のネットワークを見た時に、その構成の理由を理解できるようになります。

無料でやるならネット上の学習サイトを参考にするといいです。

こちらはネットワークの基礎から説明している無料のWEBサイトになります。

>>基礎から学べるWEBサイトを見てみる

実際に使われるコマンドなど実戦形式で覚えたい方はCCNAの学習をおススメします。

私もこのWEBサイトで勉強して資格を取りました。

>>CCNA学習用WEBサイトを見てみる

過去にネットでの学習でつまずいた方には専門書をオススメします。

本なら基礎から学べる事はもちろん、読者視点で分かりやすい解説になっています。

一人で集中してコツコツ進めたい方は書籍を試してください。

本ではわからない所が多すぎたり、誰かに質問したい場合はオンラインスクールを見てみましょう。

カウンセリングから目的に応じた学習プランと教材を提供してくれるので、ネットワークを覚える敷居がとても低くなります。

誰かに相談できるのは心強いです。

>>ネットワークの基本資格CCNAのオンラインスクールを見てみる

まとめ

ネットワーク構成図をExcelで作る方法を3ステップで説明しました。

- ネットワーク構成図の種類

- 使うソフトの選び方

- Excelでネットワーク構成図を作る

物理構成図とか論理構成図とか説明しましたが、他人に伝わる事が大切です。

必要な事やそのネットワークで大切な部分をしっかり描いて、意味のあるネットワーク構成図を作りましょう。